在从意大利南部和西西里岛的长途旅行归来后,年轻的卡尔·格根鲍尔(Carl Gegenbaur 1826-1903)在1853/54冬季学期通过其在维尔茨堡尤利乌斯-马克西米利安大学的特许任教资格(Habilitation)获得了授课许可(venia legendi)。这次旅行中,他与导师兼教授阿尔伯特·冯·克立克(Albert von Kölliker 1817-1905)会面,克立克实际上是为了海洋生物学的合作研究而建议了这次远方的相聚。在他的职业道路上稍早一步的是弗朗茨·莱迪希(Franz Leydig 1821-1908),在格根鲍尔学生时代已是私人讲师,担任维尔茨堡大学解剖学研究所的解剖助手(Prosektor)——一位受人尊敬且才华横溢的科学家,格根鲍尔很快与他建立了个人友谊。授课许可,即在大学层面教学并因此具备私人讲师资格的权利与义务,需要通过特许任教资格获得,即在博士学位之后完成研究并提交第二篇论文。在当时德国大学成为私人讲师并不意味着有薪职位,而是有机会教授课程,学生需向教师支付学费。因此,私人讲师的收入很大程度上取决于参加其课程的学生数量。由于克立克及其朋友莱迪希,以及意大利之旅的另一位年轻同事海因里希·穆勒(Heinrich Müller 1820-1864)已经在他们教授的课程中涵盖了解剖学和生理学,格根鲍尔在1854年夏季学期提供了一门动物学课程,以避免潜在的经济冲突和学生竞争。到了1855年夏季学期,莱迪希晋升为副教授,因此空出了解剖助手的位置,格根鲍尔急切申请。在通过所有必要的资格审核以受聘该职位的过程中,格根鲍尔收到了耶拿弗里德里希·席勒大学副教授职位的邀请。满怀喜悦与巨大期待,格根鲍尔在1856年一个美丽的夏末之日,在阿波尔达下车,从那里步行三小时进入萨勒河谷,朝耶拿进发,品味着这一刻。尤其是与位于天主教巴伐利亚、周日早晨布道宣扬保守政治的维尔茨堡相比,耶拿当时是一个自由的大学城,过去居民中有马丁·路德(Martin Luther)、约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)和弗里德里希·席勒(Friedrich Schiller)等杰出人物。十年后,当回顾他们在耶拿共度的时光时,格根鲍尔的朋友兼同事恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)将这座城镇描述为“德国自由精神的跳动心脏”,“在自由政体中培育德国哲学与科学的摇篮”,在那里他们有幸在曾经由歌德使用的房间里工作。 格根鲍尔受到了大学行政部门的特别欢迎,最初虽有阻力,但最终满足了他的愿望,将生理学和解剖学的教学职责分开并分配给两个独立的教席,使他能够专注于自己最为擅长的比较解剖学。 这一行政举措,在德国大学中尚属首次,确立了生理学与比较解剖学的制度性分离,承认它们各自为独立且独特的科学。正是这些科学学科的分化,使得唯心主义形态学获得了新的尊重。生理学被认可为实验性、病因学的科学;比较(唯心主义)形态学则主要被视为描述性科学,拥有其自身独特的形式原则和法则,而非功能性。

1859年,正值查尔斯·达尔文(Charles Darwin 1809-1882)发表《物种起源》之际,格根鲍尔也推出了他的首部教科书——《比较解剖学基础》(Grundriss der vergleichenden Anatomie),这部著作注定成为经典。格根鲍尔教科书所贯穿的精神与达尔文的《物种起源》在根本哲学上形成了鲜明对比:一边是德国唯心主义,另一边则是英国唯物主义。作为系统形态学的杰出代表人物,阿道夫·内夫(Adolf Naef )后来将格根鲍尔教科书的第一版描述为经典唯心主义形态学的巅峰与伟大遗产,而实际上,该书旨在剔除过去那种过于天马行空的想象,这些想象曾是经典唯心主义形态学的显著特征。其开篇写道:“研究有机自然界中生命现象的科学,早已分为两支。一支探究生命过程中显现并通过生命展现的现象,另一支则关注这些生命过程得以显现的物质形态。至少在动物界范围内,生理学与形态学便是这样分道扬镳的。”它们确实分离了——这是格根鲍尔与耶拿大学行政当局协商的结果。

卡尔·格根鲍尔于1826年8月21日出生在维尔茨堡。在他皈依达尔文主义多年后撰写的自传中,他以回顾自己的家族渊源开篇:“我们之所以成为现在的我们,是通过遗传和适应,就像其他一切有机存在一样。”他的父系血脉可追溯至富尔达(Fulda),历经数代受过高等教育、家境殷实的公务员。母系家族则扎根于美因河畔的阿沙芬堡附近,同样属于优渥之家,外祖母出身贵族,为子女提供了接受大学教育的机会。因此,格根鲍尔成长于典型的“教育市民阶层”(Bildungsbürgertum)环境中——这一传统他自己也努力维护着。回顾在文理中学严格规范的求学岁月,这位年长的自传作者怀着复杂情感,尖锐批评了现代削减甚至放弃古典语言(古希腊语和拉丁语)学习的趋势,这些语言如今被一些人贬称为“死忘的语言”,并强调深入了解古代文化作为一切文化根基的重要性。19岁进入维尔茨堡大学时,格根鲍尔首先必须完成为期两年的哲学学习(biennium philosophicum),这是当时巴伐利亚大学的必修课程,涵盖哲学和历史课程,之后才能继续医学专业的学习。该校医学院拥有一流的教授,如克立克和莱迪希。克立克于1847年从苏黎世来到维尔茨堡,受聘教授生理学,同时讲授比较解剖学、组织学和胚胎学(Entwicklungsgeschichte)课程:“我是最热忱的学生,”格根鲍尔回忆道。尽管在当时,一位“柏林民主派”被任命于巴伐利亚大学看似不太可能,但左翼活动家、癌症研究的杰出先驱鲁道夫·菲尔绍(Rudolf Virchow 1821–1902)于1849年来到维尔茨堡,教授病理解剖学。他的教学涵盖了解剖学的各个方面,这一学科领域“逐渐被‘发展思想’(‘der Gedanke der Entwicklung’)所主导。这是菲尔绍的伟大贡献。”格根鲍尔多次选修菲尔绍的课程,从而见证了菲尔绍本人思想的演变,然而,即便这些课程确实以模糊的进化论术语勾勒了形态学的转变或衍生,这些术语并未出现在格根鲍尔1859年的教科书中。

格根鲍尔的博士学位公开答辩定于1851年4月15日举行。他选择为一份关于植物界变化的论文进行辩护,其中物种由于广泛的变异常常无法明确区分,如当时备受讨论的菊科山柳菊属( Hieracium )就是一个典型例子。他发现这种模糊物种界限的广泛变异暗示着物种的转变。或者,正如格根鲍尔后来在其自传中所声称的那样。

发展的概念(Entwicklung)向我们展示了一种方式,不仅植物,动物也可能由此起源,因为所有生命都有其源头,而发展的历史使我们能够与那些开端相连,从而认识并理解整体……这大致就是我的原话,几年后,当我回忆起这些话时,达尔文的理论对我来说已相当熟悉。

然而,当他发表审查演讲时,回荡在格根鲍尔话语中的是谢林而非达尔文的声音。作为德国唯心主义的杰出代表,哲学家弗里德里希·威廉·谢林(Friedrich Wilhelm Schelling 1775-1854)描绘了一幅自然不断生成、永远变化、永不停息的图景。在谢林看来,“自然无非是生命活动,或者说生产力本身”:是natura naturans(创造自然的自然),而非natura naturata(被创造的自然)。而作为外国,即瑞士血统的克立克,受德国哲学传统影响较小,担任了格根鲍尔演讲的官方评论员。借此身份,他提醒这位昔日学生最好坚持基于实证的事实,因为关于生命各种形式起源与关系的所有论述都极具推测性。

从维尔茨堡大学毕业后,格根鲍尔前往柏林聆听著名生理学家约翰内斯·穆勒(Johannes Müller 1801-1858)的讲座。在格根鲍尔看来,穆勒最杰出的学生非恩斯特·海克尔莫属。格根鲍尔发现,后来在海克尔及他人(包括他自己)的作品中盛放的诸多思想萌芽,早已在穆勒的思考中预先形成。格根鲍尔回忆道:“他在的里雅斯特研究的锚参属 ( Synapta )的发展,引导这位深思熟虑的学者认识到一些几乎令他痛苦的问题。这)些问题与后来通过生存斗争出现的物种起源有着相同的根源,这些话题在当时还未被提及。” 穆勒并未意识到他所观察到的从海参体内出现的小型贝类的寄生本质,误以为自己目睹了一种海参(棘皮动物)产下软体动物的现象。出于对自己感官的不信任,他向途经的里雅斯特海洋生物站的来访科学家展示这一现象,同时也向陪同他此行的儿子展示,而他们都证实了他的观察。这确实令人难以置信,因为软体动物与棘皮动物在自然系统中被一道巨大的鸿沟所分隔,这道鸿沟被巴黎自然历史博物馆的伟大比较解剖学家乔治·居维叶(Georges Cuvier 1769-1832)宣布为不可逾越。居维叶将棘皮动物和软体动物归入动物界的四个不同分支或“门”中,他认为这四个门彼此之间深度分离,以至于无法进行有意义的解剖学比较。著名胚胎学家卡尔·恩斯特·冯·贝尔(Karl Ernst von Baer 1792-1876)也强化了这一结论,他认为软体动物和棘皮动物代表了两种根本不同的组织结构类型,无法通过中间形态条件来弥合。确实,软体动物和棘皮动物的胚胎发育沿着截然不同的路径进行,始于根本不同的细胞分裂模式。然而,穆勒最终得出结论,认为锚参中存在一个“产软体动物器官”,该器官通过异型生殖过程产生贝类,类似于许多海洋生物中众所周知的世代交替现象。这一主张最终暗示了一种截然不同的物种从另一祖先物种中跳跃式起源的可能性。除了1852年在柏林发表的一篇介绍这些结果的专著外,穆勒还在同年伦敦出版的《自然历史年鉴与杂志》(Annals and Magazine of Natural History) 上发表了英文摘要。他的叙述之后附有一篇编辑评论,该评论并未质疑这位杰出生理学家的观察,但对穆勒的结论提出了谨慎的告诫。

从柏林出发,格根鲍尔经由汉堡前往黑尔戈兰岛,借此机会研究海洋无脊椎动物,随后经杜塞尔多夫和科布伦茨返回维尔茨堡。1852年,他踏上了先前提及的穿越意大利直至西西里岛墨西拿的旅程,在那里与克立克和海因里希·穆勒相会。他的游记中充满了对古代遗迹及西欧历史与文化更为现代的标志性建筑的赞叹与敬仰之情。从意大利归来后,他首先在维尔茨堡担任私人讲师,随后于1856年赴耶拿任职。格根鲍尔在其自传中勾勒了他在耶拿的任命如何因请求免教生理学而几乎陷入困境,他认为自己对物理和化学知识的欠缺使他不具备教授该学科的资格。然而,格根鲍尔最终说服了校方,他坚持认为解剖学与生理学在方法和哲学理念上截然不同,耶拿大学因此成为德国第一所通过设立两个独立教席正式承认这两个学科领域分离的大学。柏林大学在约翰内斯·穆勒退休后亦步其后尘:“我让他人来捍卫生理学的重要性,这一点已被充分论述……”格根鲍尔在将重心转向比较解剖学时如此总结道。

格根鲍尔在耶拿的岁月,以他与恩斯特·海克尔的深厚友谊和紧密合作为标志:

……海克尔成了我的挚友。我们一同漫游该地区,许多迷人之处都是与他一同发现的。只要季节允许,每逢周六我们总会结伴徒步旅行。不言而喻,在这段共度的时光里,科学探讨从未被忽视

海克尔同样珍视与格根鲍尔自1853年在维尔茨堡附近的古腾堡森林初次相遇以来结下的兄弟情谊,那时格根鲍尔刚从墨西拿归来。无论是在实验室,还是漫步于萨尔河穿凿而成的三叠纪贝壳石灰岩地层间的峡谷、森林与山丘,海克尔从这位年长八岁的导师那里汲取了比较解剖学知识、智慧与热忱,而格根鲍尔则欣赏着同伴身上燃烧的青春活力、大胆精神与战斗意志。海克尔——常被誉为德国的达尔文——在他们共同在耶拿度过的岁月里对格根鲍尔的影响,在格根鲍尔后来版本的比较解剖学教科书中得到了充分体现,这一点将在后文详述。在其自传中,格根鲍尔承认1859年达尔文《物种起源》的出版引发了生物学领域的巨变,但他重申,由于自己多年前就已涉猎类似思想,他“发现自己无法以极大的热情和掌声迎接达尔文学说的到来”。格根鲍尔乐于重返德国南部,因为那里离家更近,他于1873年离开耶拿,接受了海德堡大学解剖学教授职位,并兼任解剖研究所所长。此后他再未返回耶拿,于1903年6月14日在海德堡逝世。

无可置疑,格根鲍尔在耶拿度过的时光是他成长的关键岁月:“我后来所取得的一切成就,其源头皆在于此,这使我永远心怀感激。”正如生物学史学家林恩·尼哈特(Lynn Nyhart)所指出的,格根鲍尔在19世纪60年代于耶拿,在海克尔的影响及合作下,开启了一项新的研究计划——“进化形态学,旨在通过融入进化意义使比较解剖学‘科学化’”,但格根鲍尔思想的这种发展与转向,明显是在他于1859年出版了《比较解剖学基础》第一版之后才发生的。然而,在他去世前两年的自传回忆录中,他描绘自己早在1851年获得博士学位的公开评审演讲中就首次公开支持进化论思想。随后1860年海因里希·乔治·布隆(Heinrich Georg Bronn 1800-1862)翻译的达尔文理论德文版问世时,以格根鲍尔一位经验丰富、难以被其所谓原创性所打动的老手般的冷静态度迎接其到来。这一显而易见的矛盾,通过以下理解得到解决:物种“起源”和“转化”在 1851 年和 1859 年对他来说意味着不同的东西,而 1870 年,他的教科书出版了第二版——格根鲍尔在自传中巧妙地掩盖了这一差异。。

盖根鲍尔毕生的兴趣与专长集中在动物比较解剖学上,无论是脊椎动物还是无脊椎动物。那么,他为何会在博士论文答辩中将植物置于舞台中央呢?盖根鲍尔对植物学的兴趣自幼年起便在母亲的温柔引导下被唤醒。母亲带他走进田野与森林,教他认识本土植物的德语俗名,并指导他如何采集植物并固定在纸上。在1851年的毕业演讲中,盖根鲍尔引用的是植物而非动物的例子,特别利用了山柳菊属( Hieracium )内表现出的广泛变异,这使得物种鉴定尤为困难。山柳菊属是一个著名的案例,后来植物学家卡尔·威廉·内格利( Carl Wilhelm Nägeli 1817–1891)和动物学家恩斯特·海克尔都曾以此为例,来捍卫他们对物种的不同看法。1834年,植物学家安东·弗里德里希·斯普林(Anton Friedrich Spring 1814–1872)在一场由慕尼黑路德维希-马克西米利安大学哲学系发起的竞赛中荣获一等奖,其获奖论文(1838年出版)探讨了生物系统学中属、种及变种(Abart)的本质。斯普林的专著深受德国唯心主义传统影响,他在书中提到,一种山柳菊( Hieracium murorum )在春秋两季开花时外观各异,这一现象在其他一些植物种类中也存在。但斯普林最为人铭记的论断是:“物种并非处于‘存在’的状态,而是持续‘生成’”(Die Arten sind nicht, sondern sie werden)。虽然这是一种动态的物种观,但它并非达尔文式的,而是植根于德国唯心主义,如谢林哲学所阐述的那样。然而,这种动态物种观在回顾时很容易被赋予达尔文主义的外衣,这似乎正是年长的盖根鲍尔本人希望呈现其早期观点的方式。生物学史学家罗伯特·J·理查兹(Robert J. Richards)将谢林描述为“确实提出了自然界中真实发生的进化,并且[他]似乎是第一位将‘进化’一词应用于物种变化的哲学家。”如果谢林的动态自然观是一种进化观,那么它依然不是达尔文式的。谢林所主张的自然界持续活跃且富有创造力的“natura naturans”,是由生命物质内在的普遍动力所驱动,这是一种内在论视角;而达尔文的自然选择原则则暗示了一种外在论视角,因为它援引了一种作用于生物体之外的进化力量。同样,尽管1870年版的盖根鲍尔教科书被注入了达尔文主义的意义,其1859年的初版却深深植根于唯心主义传统之中。

格根鲍尔的比较或唯心形态学核心在于探寻自然秩序,将生物纳入一个自然体系中分类,以揭示那些表征更广泛生物群体的基本身体构造,以及这些群体内各物种所呈现的多样形态。因此,这主要是一项分类工作,同时寄望于由此产生的分类及其所依据的结构组织规律能揭示“形态法则”。这些法则,即确定解剖学定义的身体构造的法则,将是共存法则,也就是结构组成的法则,而非如生理学研究中因果相继的“继承法则”。在1859年《比较解剖学基础》的序言中,格根鲍尔详细阐述了他对比较解剖学的理解:其目标是揭示生物多样表象下的基本身体构造,突显类型的统一性,并借此把握支配生物多面显现的基本理念(Grundidee)。类型统一性是本质的,体现在生物体各异的个体外观中但具有相同的基本身体结构上的普遍原则。学生通过解剖及随后对其观察的图示呈现,能最好地理解动物组织的这种内在规律性。格根鲍尔解释道,他的教科书不会像居维叶的分类那样系统化,也不像亨利·米尔恩-爱德华兹(Henri Milne-Edwards 1800-1885)那样在论述中强调功能而非形态,因为相同功能可由结构上不相符的器官执行,这由类型的统一性决定(例如,有脊椎的动物代表一个独特类型,即脊椎动物,但脊椎动物的呼吸功能可由鳃或肺执行)。最终目标是阐明并展示“器官及器官系统在动物系列中的转变,这些转变如何受各自类型的主导和限制”。换言之,同类型生物适合序列排列;通过任何此类系列追踪相应器官及器官系统,可揭示类型这一普遍原则在系列具体连续环节中表达的各种变异。然而,当格根鲍尔在1859年谈及代表同一类型的一系列生物所揭示的某些器官或器官系统的“转变”或“变异”时,他并非指达尔文式的由变异和自然选择导致的转变。他所指的是唯心的转变,一种不属于时间与物质空间的转变,而是在永恒概念空间中被把握的转变。由代表同一类型的一系列生物器官“转变”所揭示的形态法则,并非内在于这些器官和生物之中,而是主要作为描述性,寄望于最终成为解释性的陈述。

组织类型最初内嵌于生物体之中,指导其胚胎发育,同时,这一类型也通过发育中生物体器官的形态与排列得以展现。在“动物形态学”领域,格根鲍尔识别出两个相互独立却又相辅相成的研究方向:胚胎发育学(Entwickelungsgeschichte)与成熟生物体的解剖学。他将后者进一步细分为动物解剖学,即将生物体分解为各个部分进行研究,以及比较解剖学,旨在探寻动物组织结构背后统一的设计蓝图。他将动物解剖学定性为分析性学科,比较解剖学则为综合性学科:动物解剖学将事物拆解,揭示单一、个别的事实,而比较解剖学则将这些事实整合起来,寻找其中的规律性。这种规律性体现在同类型生物体器官及器官系统在拓扑结构和连接方式上的一致性中。生物体所体现的类型统一性,是由协调组合成复杂整体的各类器官所决定的。因此,格根鲍尔在构成器官或器官系统的组成部分中,以及在整个生物体中,都识别出了类型的统一性。一个器官的类型在很大程度上由其发育史决定,即它从同类型不同生物体中共有的原基(Anlage)开始的胚胎发育过程。因此,对构成某一类型的器官系统胚胎发生过程研究得越深入、描述得越详尽,就越容易理解特定生物体所体现的类型特征。

类型作为一种普遍原则,支配并规范着动物形态与组织的物质表现,并通过这种表现在个体生物及其多样化的外貌中自我展现,当在整个动物界范围内进行比较时,“展现出一个从最简到最繁的连续转变序列”:这是典型的唯心主义形态学,可直接追溯至歌德。在这种意义上,类型并非源自对自然的数学或逻辑分析,而是来自谢林所称的“理智直观”:“一种在特殊中见普遍、有限中见无限,并确实将两者结合为生命统一体的能力”。普遍与特殊相互渗透、互为条件。这里并不涉及动物物种的真实、历史、因果关系的转变。相反,隐含的是一个普遍的、即非物质的原理,它根据计划、而非功能的结构法则塑造生物体,这些法则决定了一个嵌套的类型等级体系,在其中,形态的普适条件包含了形态的特化条件。基于类型统一性的概念,即基于一个在所有包容性层次上起作用的普遍原理,构成类型等级体系的系统性群组的名称是通称,而非专名;这些群组是概念构造的,而非个体(复杂整体)构造的。

类型统一性的核心概念是同源。术语“同源”(homology)和“同源物”(homologue)由理查德·欧文(Richard Owen,1804-1892)在其担任伦敦皇家外科医学院亨特利安教授期间提出。欧文在同僚中颇具争议,后成为大英博物馆自然历史部门的负责人,在其漫长的职业生涯中,他将该部门转变为位于南肯辛顿的大英自然历史博物馆(现称自然历史博物馆)。欧文1804年出生于兰开斯特,1892年在伦敦(里士满)辞世,生前享有盛誉,被封为爵士。 在其1843年出版的《无脊椎动物比较解剖学与生理学讲义》所附词汇表中,欧文将同源物定义为:“(源自希腊语‘homos’意为‘相同’,‘logos’意为‘言说’)不同动物中,形态与功能各异却为同一器官。” 此处的“同一性”并非源于结构或功能上的相似,而是基于生物体部分间在拓扑关系上的对应性及其相对于其他部分的连接性。因此,同源是一种对应关系,指在形态与功能所有变化下,两个或更多生物体间对应部分之间的关系;参与此关系的部分即为同源物。欧文从古希腊语“homos”(意为“相似”)和“logos”(意为“言说”)中衍生出“homologue”一词,意指不同生物体中的同源部分应采用同一术语指称,换言之,同源物即同名之物。用欧文的话来说,“‘同源物’是指一个生物体中的某部分或器官,与另一生物体中的相应部分如此相似,以至于需要相同的名称。” 根据欧文的定义,同源关系实际上是一种同一性关系。同源将动物(及植物)归为同类群体:脊椎动物的脊柱是同源的;颌骨在颌口类动物中同源;四足动物的四肢在四足类中同源;哺乳动物中传递声音的三块听小骨也是同源的。

在讨论同源性时,格根鲍尔参考了理查德·欧文1855年的《比较骨学原理或脊椎动物骨骼原型与同源研究》,该书由“欧文的长期好友兼同事”亨利·米尔恩-爱德华兹翻译,并由J.-B. 巴利埃(J.-B. Baillière )在巴黎出版,以纪念欧文加入法国荣誉军团。 对于格根鲍尔而言,“同源性仅在同类型动物的器官间存在一定的规律性。” 这不过是用不同术语重申了居维叶早先的主张,即同源关系存在于同一类型的生物体之间,而不存在于不同类型之间。换言之,正是同源关系的建立标明了动物组织的基本类型。根据格根鲍尔,在定义自然系统基本划分的体构中,“存在一种普遍的基本形式,特定器官和器官系统适应于此,并由此向多个方向发展,但始终无法摆脱类型的支配。” 普遍原则既统摄特定事物,又在这一特定中显现自身。作为一种普遍的非物质原则,类型与生物体的关系不同于经典物理学(牛顿力学)中台球间的因果关系。比较解剖学也不涉及生理学研究中的因果分析法则。在比较唯心主义形态学中,结构法则是同源物共存的法则,而非将祖先与后裔形态条件联系起来的、体现在物种转变中的继承法则。然而,显而易见,基于唯心主义形态学原理的自然体系,可以轻易地以进化论术语加以诠释。达尔文解释道:

一切真正的分类都是基于谱系的;共同的血统是自然学家们无意识中追寻的隐秘纽带,而非某种未知的创造计划或普遍命题的阐述……我认为,每个类别中各个群体的排列,必须严格遵循谱系原则,使其相互间有适当的从属与关联,才能称得上是自然的……在我看来,血统正是自然学家们以“自然系统”之名所探寻的隐秘联系纽带。

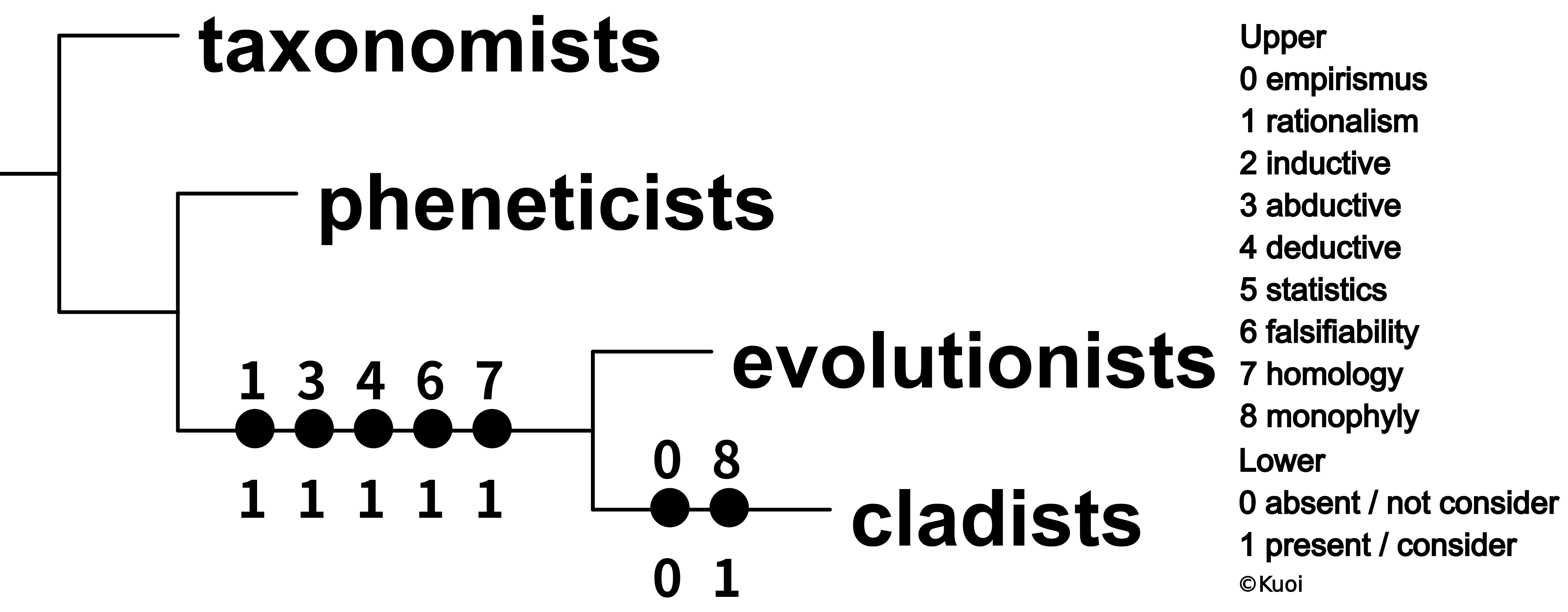

达尔文认为这一结论的美妙之处在于,“分类学家们能够像现在一样继续他们的工作。”达尔文在此所指的分类学家,是那些研究自然系统的比较(唯心主义)形态学家。

格根鲍尔认为类比(Analogy)与同源是根本不同的范畴,但二者都基于比较。类比属于生理学范畴:鱼的鳃和四足动物的肺在功能上可相提并论,两者都用于呼吸。但它们非同源,不能共同界定一种类型。相比之下,同源则是比较形态学的范畴:四足动物的前肢与鱼的胸鳍是同源的。尽管功能不同(游泳与行走),它们却共享相同的拓扑关系和与相邻身体部位的连接方式。前后成对的附肢是有颌类脊椎动物的一个关键特征。拓扑学和连接性是研究成熟生物同源性的工具。格根鲍尔还认识到胚胎发育是同源性评估的另一工具:同源物源自相应的胚胎原基(Anlagen)。鱼和四足动物成对附肢的早期发育阶段极为相似,都是从体侧腹脊萌发出肢芽开始的。然而,成熟生物的比较仅能揭示同源物共存的规律,而胚胎发育的比较研究则有可能揭示发育中生物器官和器官系统出现顺序的规律。这正是格根鲍尔的好友恩斯特·海克尔所名垂青史的原因:对动物发育过程中出现的继承规律作出了进化论的解释。

本章节是对 Phylogenetic Systematics: Haeckel to Hennig 的部分翻译,如果有出版社感兴趣,欢迎联系 malacology.net ,版权所有禁止转载。

Comments

No comments yet. Be the first to react!